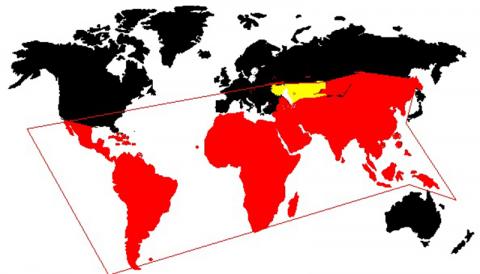

La definizione “Sud globale” è sempre più utilizzata nel linguaggio comune, la stampa ne fa ampio uso quando si parla di politica o di economia, ma il suo significato e le sue implicazioni restano poco chiari. In senso lato, con “Sud globale” ci si riferisce a tutte le regioni del mondo che sono state storicamente relegate ai margini dei sistemi economici globali: dunque l’America Latina, l’Africa e gran parte dell’Asia. Moltissimi Stati, dunque, che condividono una storia di colonialismo, sottosviluppo economico e, in molti casi, instabilità politica. Il concetto di Sud globale non è dunque solo geografico ma anche e soprattutto socio-economico, e spesso comprende questioni di disuguaglianza, dinamiche di potere e governance. L’espressione, insieme a quella simmetrica di Nord globale, si è affermata nella seconda metà del XX secolo per descrivere sinteticamente la divisione tra Paesi ricchi e industrializzati (Nord) e Paesi più poveri e meno sviluppati (Sud), sostituendo definizioni ormai obsolete come “Terzo Mondo” o “Paesi in via di sviluppo”, viste come poco rispettose e troppo semplicistiche. Il limite di entrambe le definizioni – Nord e Sud globale – è che a un primo impatto suggeriscono una distinzione geografica, mentre fanno riferimento soprattutto alle condizioni socio-economiche e alle esperienze storiche delle regioni che vi rientrano. Per fare un esempio banale, Australia e Nuova Zelanda si trovano nell’emisfero meridionale ma sono generalmente considerate parte del Nord globale in virtù dei loro alti livelli di ricchezza e sviluppo; discorso contrario vale per diversi Stati dell’Africa centro-settentrionale e dell’America centrale, regione che fa geograficamente parte dell’emisfero settentrionale.

Le radici comuni dei Paesi del Sud globale sono dunque da cercare nella storia del colonialismo che ha fortemente segnato gran parte dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina. Le economie dei territori colonizzati venivano infatti organizzate allo scopo di favorire lo sviluppo degli Stati colonizzatori piuttosto che le popolazioni locali; perciò, dopo aver ottenuto l’indipendenza, molte di queste nazioni si sono ritrovate economicamente svantaggiate, con infrastrutture deboli, capacità industriale limitata e alti livelli di povertà. Di conseguenza, il Sud globale è rimasto caratterizzato dalla dipendenza dal Nord globale per quanto riguarda gli scambi commerciali, lo sviluppo tecnologico e gli investimenti.

Nel Sud globale rientrano Paesi tra loro inevitabilmente eterogenei, che tuttavia condividono alcune caratteristiche che li differenziano da quelli del Nord, ad esempio le elevate disparità economiche, gli alti tassi di povertà, l’instabilità economica e la dipendenza dalle esportazioni di materie prime e prodotti agricoli. Mentre nel Nord globale le economie sono spesso diversificate, quelle del Sud sono più vulnerabili alle fluttuazioni del mercato internazionale, agli shock dei prezzi delle materie prime e alle crisi del debito estero. Altro tratto comune sono le disuguaglianze sociali pronunciate, le disparità di reddito, di istruzione, di assistenza sanitaria e di accesso alle risorse. Importanti sono anche i problemi di governance, con istituzioni deboli, alti livelli di corruzione e talvolta regimi autoritari. A tutto ciò si aggiunge una maggiore vulnerabilità agli effetti del cambiamento climatico, nonostante questi Stati abbiano contribuito meno degli altri alle emissioni globali di gas serra. E molti di questi Paesi mancano delle risorse finanziarie e delle infrastrutture tecnologiche necessarie per adattarsi a queste sfide e mitigare le conseguenze del riscaldamento globale.

La globalizzazione ha avuto un impatto profondo sul Sud globale. Da un lato, ha offerto opportunità di crescita e sviluppo grazie all’accesso ai mercati internazionali, agli investimenti esteri e alla tecnologia. Molti Stati asiatici, ad esempio, grazie alla globalizzazione hanno vissuto una rapida industrializzazione e crescita economica. D’altro canto, la globalizzazione ha anche approfondito le disuguaglianze tra i Paesi e al loro interno: alcune regioni del Sud globale, in particolare nell’Africa subsahariana, sono state lasciate indietro, incapaci di competere nel mercato mondiale a causa di infrastrutture sottosviluppate, mancanza di tecnologia e cattiva governance. In campo internazionale, il Sud globale si trova spesso in una posizione di svantaggio: istituzioni come l’ONU, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale sono dominate dal Nord, e le loro politiche riflettono spesso gli interessi di quelle nazioni. Successivamente, la nascita della coalizione G77 e del gruppo BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) ha dato al Sud globale una voce più forte negli affari internazionali.

Sebbene rimanga utile per evidenziare le disuguaglianze a livello planetario, il concetto di Sud globale non è immune alle critiche. Alcuni sostengono che appiattisca e semplifichi eccessivamente le esperienze diverse dei Paesi che vi rientrano. Ad esempio, Cina e India sono importanti attori economici globali, mentre altri Stati, come quelli dell’Africa subsahariana, rimangono poverissimi. Inoltre, all’interno dei Paesi del Sud globale esistono significative differenze regionali, etniche e di classe che il termine non cattura.

In sintesi, il concetto di Sud globale è uno strumento utile per comprendere la disuguaglianza tra e nei Paesi del mondo ed evidenziare l’eredità del colonialismo, ma non è privo di limiti, perché riunisce sotto un’unica etichetta una gamma diversificata di Stati con esperienze differenti. Se però la si usa in modo consapevole, rimane l’espressione più efficace per evidenziare le sfide persistenti della povertà, della disuguaglianza e della marginalizzazione politica in un mondo in cui la distribuzione del potere e delle risorse rimane profondamente diseguale.