“Sì, è un figlio di puttana, ma è il nostro figlio di puttana” avrebbe detto Franklin Delano Roosevelt riferendosi al dittatore nicaraguense Anastasio Somoza García. Il weekend scorso abbiamo avuto una versione aggiornata dello stesso concetto da parte di un altro presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha deciso di graziare l’ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández, condannato a 45 anni di carcere da un tribunale di Manhattan per stretti legami con il Cartello di Sinaloa ai tempi del “Chapo” Guzmán. Questa improvvisa voglia di grazia è arrivata a 48 ore dal voto in Honduras, nel quale Trump è entrato a gamba tesa per tirare la volata a Nasry Asfura, del Partido Nacional, sul quale pesava la macchia di un predecessore dello stesso partito finito all’ergastolo negli USA. È un modo spudorato per tentare di influenzare il processo elettorale in un altro Paese, ma non del tutto nuovo: qualcosa di simile si era visto già lo scorso ottobre, alla vigilia del voto legislativo in Argentina, quando Trump aveva dichiarato che il piano di salvataggio dell’economia argentina sarebbe diventato effettivo solo se a vincere le elezioni fosse stato Javier Milei. Le elezioni le ha poi vinte Milei, ma dei 20 miliardi annunciati dalla Casa Bianca forse ne arriveranno soltanto cinque.

L’attivismo in stile anni ’80 degli Stati Uniti nel loro ex “cortile di casa” è motivato esclusivamente da considerazioni geopolitiche. In passato Washington costruì, a costo di sostenere le peggiori dittature dell’epoca, una sorta di cordone sanitario per impedire che l’URSS acquistasse nuovi alleati nelle Americhe. Oggi, la potenza contro la quale sono puntate tutti le armi statunitensi, dalla finanza agli eserciti, è la Cina: Paese, che durante gli anni di latitanza degli USA, ha conquistato una posizione di rilievo in quasi tutta l’America Latina. In qualche caso anche in compagnia della Russia di Putin, molto presente in Venezuela, Cuba e Nicaragua come fornitrice di armi.

La politica trumpiana verso l’America Latina ha però radici ideologiche molto più antiche, risalenti al 1823, quando il presidente statunitense James Monroe lanciò la dottrina dell’“América para los americanos”: l’Europa non avrebbe più esercitato ingerenze nel continente americano e, viceversa, gli Stati Uniti non si sarebbero mai impicciati negli affari degli europei. Fu una delle staffette storiche tra le potenze, sempre citata dai manuali di storia, anche se ai primi dell’800 gli Stati Uniti erano soltanto una potenza regionale emergente.

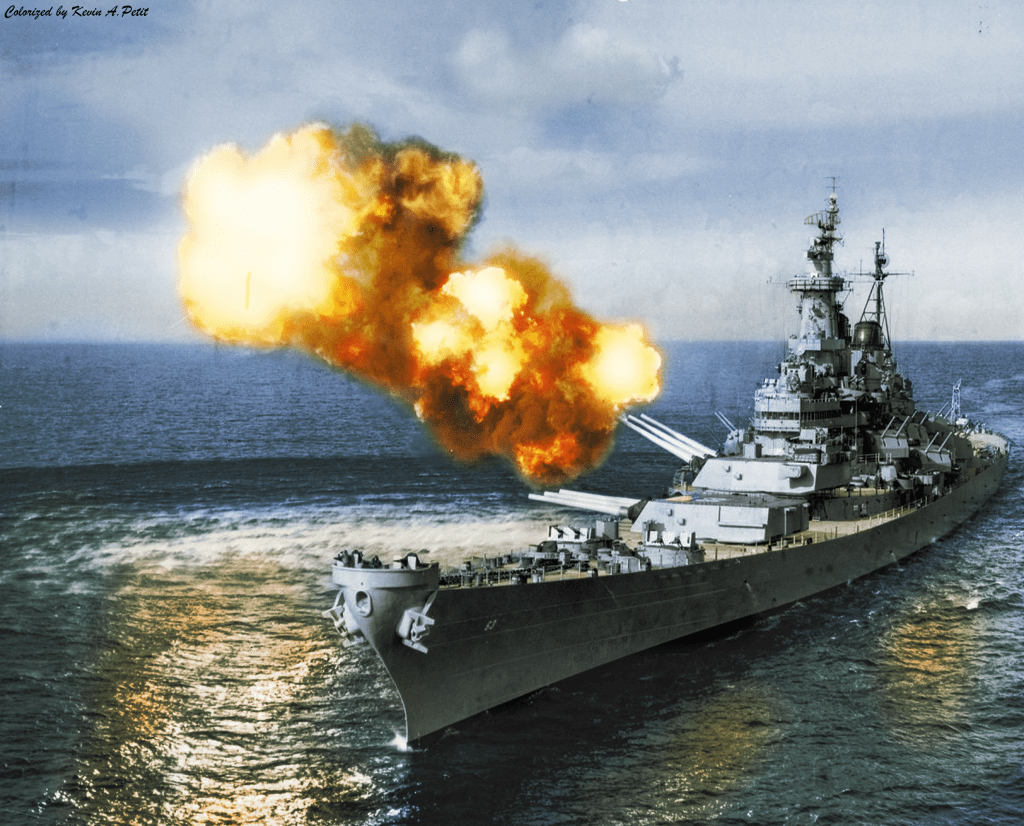

Tornando all’attualità, il punto debole della politica neo-imperiale di Trump è che la Cina offre ai Paesi latinoamericani ciò che gli USA non possono offrire, e cioè la possibilità di commerciare a tutto campo: compra quasi tutte le commodities latinoamericane e investe nell’industria e nelle infrastrutture locali come gli Stati Uniti non sono in grado o non sono interessati a fare. Per questo Trump, nella propria politica, ricorre anche alla minaccia militare, come dimostra il dispiegamento navale al largo del Venezuela. Ciò nonostante, è una politica che a medio termine risulta perdente, perché oggi nemmeno gli Stati Uniti riuscirebbero a mantenere il proprio status quo senza i rapporti commerciali e finanziari con Pechino.

La situazione è ingarbugliata ed è probabile che, alla fine, saranno i Paesi latini a pagare il conto. Oppure no, perché a differenza dell’URSS durante la Guerra Fredda, che pretendeva l’adesione al proprio modello ideologico e politico, la Cina non chiede nulla. Fa affari con dittature e democrazie, governi di destra e di sinistra, adottando un pragmatismo che a Washington è sconosciuto, ma che di questi tempi risulta molto apprezzato. Si tratta di fare politica su un livello diverso, senza immischiarsi negli affari interni di altri Paesi, e di essere pazienti: una strategia di lungo respiro, difficile da intaccare con le sfilate di portaerei o con le minacce via social.