Il referendum celebrato in Ecuador domenica 21 aprile ha smentito luoghi comuni e confermato una tendenza già evidente. I cittadini erano chiamati a rispondere a ben 11 quesiti, proposti dal presidente Daniel Noboa, che andavano a incidere sulla “Carta Magna” del Paese, ovvero sulla Costituzione promulgata nel 2008 sotto la presidenza progressista di Rafael Correa. Una Costituzione che da una parte tutela i beni comuni e garantisce la natura democratica del Paese ma dall’altra, secondo i critici, ostacola gli investimenti internazionali e lega le mani alla Giustizia.

L’Ecuador del 2008 era però molto diverso da quello di oggi. Negli ultimi anni le piccole gang criminali ecuadoriane sono state assoldate e potenziate dal cartello messicano di Sinaloa, trafficanti che hanno scelto questo Paese andino per farne una sorta di hub per la produzione e la commercializzazione della cocaina. Come in tutta l’America Latina, anche in Ecuador la realtà del narcotraffico, che esporta cocaina e distribuisce internamente soprattutto i sottoprodotti della lavorazione, come il crack nelle sue diverse varianti, è diventata incombente e ingombrante. Non solo ha inquinato la vita politica ed economica attraverso la corruzione e il massiccio “lavaggio” di denaro sporco, ma ha anche reso molto più pericolosa la vita delle persone che vivono nei quartieri più modesti, scelti dai criminali per gestire i loro traffici. Come in tutto il continente, dunque, anche in Ecuador la crescita della forza della criminalità si è saldata con il problema delle disuguaglianze sociali, rendendole ancora più profonde. Per i cartelli di narcotrafficanti è stato facile reclutare migliaia di giovani dei ceti poveri, con la promessa di farli uscire dalla miseria.

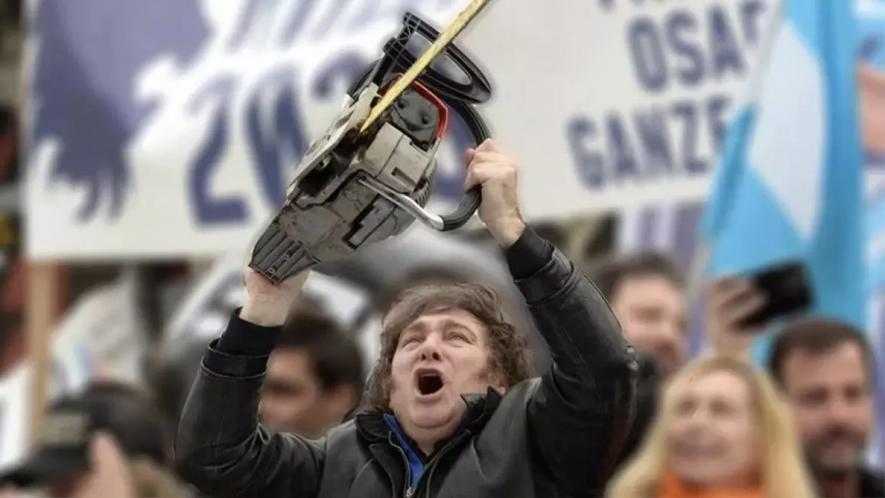

Il resto è cronaca. Nel referendum di domenica, 9 quesiti su 11 sono collegati all’emergenza-criminalità che il Paese sta vivendo. Il pacchetto include il permesso di affidare alle forze armate compiti di sicurezza interna, tema che riapre ferite risalenti al tempo delle dittature militari, ma anche la creazione di tribunali specifici per il crimine organizzato, la possibilità di estradare cittadini su richiesta di altri Stati, l’eliminazione delle misure cautelari alternative al carcere e l’aumento delle pene per reati connessi al narcotraffico e al terrorismo. Senza dubbio si tratta di una riforma ispirata a quanto sta accadendo nel Salvador di Nayib Bukele, che prevede anche la militarizzazione delle carceri con l’impiego dell’esercito. In Ecuador come nel Salvador, i cittadini diventati ostaggio della criminalità si sentono abbandonati dallo Stato. E perciò hanno votato massicciamente a favore del pacchetto referendario proposto da Noboa, come sarebbe accaduto in qualsiasi altro Paese latinoamericano chiamato a scegliere su questi temi.

Qualcuno sta già urlando alla vittoria delle destre. Tuttavia il risultato degli altri due quesiti referendari proposti agli elettori smentisce questa lettura superficiale. Noboa proponeva di sottomettere ad arbitrato internazionale le controversie tra lo Stato e le imprese e di introdurre il precariato con il lavoro a ore e intermittente: entrambe le riforme sono state bocciate dai cittadini. Ciò conferma che la richiesta di maggiore sicurezza non è un rigurgito autoritario e che in Ecuador i principi basilari che regolano i rapporti sociali restano quelli solidali consacrati dalla Costituzione del 2008. È una lezione per le sinistre latinoamericane, che raramente si sono occupate della sicurezza dei poveri in contesti gravemente permeati dalla criminalità organizzata, quasi sentendosi più vicine ai delinquenti, sempre giustificati, che alle vittime.