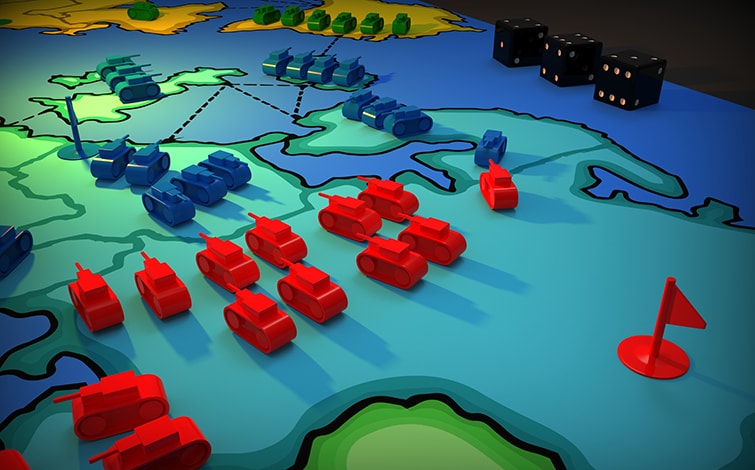

Da qualche anno la geopolitica si è presa la sua rivincita sull’economia. Il mercato globale aperto agli investimenti, alle delocalizzazioni e alla circolazione di capitali, che si ipotizzava avrebbe creato un nuovo ordine dopo la fine della Guerra Fredda, ha fallito. E, contro ogni previsione, la guerra è tornata a essere uno strumento per la risoluzione dei conflitti. Guerra guerreggiata come in Ucraina o a Gaza, oppure minacciata, come sta accadendo al largo di Taiwan e lungo la frontiera israeliana con il Libano. La corsa al riarmo ha raggiunto picchi che non si verificavano da decenni mentre la diplomazia gira a vuoto, con le potenze occidentali che lanciano appelli sempre meno ascoltati dal blocco di Paesi che si è aggregato politicamente attorno alla potenza cinese.

Anche la globalizzazione sta mutando velocemente, con una maggiore regionalizzazione degli scambi e il tentativo, da parte di molti Stati, di ripristinare il controllo su materie prime e lavorazioni strategiche. Alla fase “allegra” degli anni ’90, quando le multinazionali occidentali trasferivano tecnologie anche di punta in Oriente, è subentrata la fase del ritorno degli Stati come primi investitori nella competizione mondiale, nel tentativo di raggiungere la massima autonomia possibile nella fabbricazione di semiconduttori e batterie, e di reperire le materie prime strategiche per la transizione energetica. Sono tutti settori nei quali primeggia Pechino, a lungo lasciata indisturbata nella sua progressiva espansione politica ed economica nelle periferie del mondo, ignorate da tutti gli altri o quasi: e così la Cina oggi si ritrova monopolista in diversi settori chiave. Se un bilancio si può fare, è proprio che il gigante asiatico è la potenza che ha tratto i maggiori benefici dell’apertura mondiale dei mercati. Un’apertura che ha cambiato anche la società cinese, ma senza intaccare la struttura politica dello Stato, che rimane almeno sulla carta quella di una grande nazione comunista. L’Occidente, invece, per molti Paesi terzi è diventato un partner inaffidabile, che non riesce a tutelare i propri interessi né a proteggere i propri alleati. Ucraina, Gaza, Siria, Afghanistan, Myanmar, Africa saheliana: sono solo le ultime puntate della “guerra a pezzi” in corso ormai da tempo, che nessuna potenza occidentale riesce a fermare con l’azione politica e nemmeno con le armi, che siano usate in proprio o donate a una delle parti in causa.

Tuttavia, le lancette dell’orologio della globalizzazione non possono più essere riportate indietro: i neo-protezionisti non fanno i conti con un mondo che è diventato interdipendente sul serio. Dovrebbe essere questo il punto di partenza per una riflessione sul futuro che si vuole costruire, senza più spazio per i complessi di superiorità. All’orizzonte, il rischio è enorme. La Cina, che oggi è il principale sponsor del multilateralismo e propone una sorta di “cittadinanza globale” in nome del comune benessere economico, non nasconde affatto la sua intenzione di restare uno Stato autoritario, dove il dissenso e i diritti civili sono fuorilegge.

Per Pechino, lo scopo del nuovo ordine dovrebbe essere garantire l’armonia, intesa come assenza di conflitti, e un benessere spalmato su basi più eque tra i diversi Stati. L’alternativa è dunque tra caos e diritti o pace e regime? È questo il punto di frattura tra due mondi che stanno velocemente dando vita a un nuovo bipolarismo. La divisione non è più ideologica, piuttosto passa dall’interpretazione di ciò che il mercato ha prodotto in Paesi dove prima era insignificante. È uno scontro che si gioca tutto all’interno dell’economia di mercato, ipotesi che in passato nessuno aveva messo in conto. E, come dimostra la Cina stessa, la crescita economica e il mercato possono prescindere tranquillamente della democrazia. Pensare che fossero legati in modo indissolubile è stato solo un miraggio, svanito presto.