L’attuale crisi politica e militare che vede al centro l’Ucraina è determinata da due ordini di fattori, entrambi di natura geopolitica. In primo luogo siamo di fronte a un proseguimento della Guerra Fredda che, con altri metodi, continua a determinare i rapporti di forza tra Occidente e Russia: né la Nato ha mai rinunciato all’antico obiettivo di avvicinare sempre di più la propria forza militare al confine russo, né la Russia ha mai cambiato il suo giudizio su tale mossa, considerata un pericolo da scongiurare. Per trovare le radici di queste tensioni si può risalire fino al 1989, quando – almeno secondo la narrazione russa – George Bush senior e Mikhail Gorbaciov si accordarono affinché la riunificazione della Germania e il ritiro delle truppe sovietiche non aprissero le porte all’allargamento della Nato verso est. Fu Bill Clinton, invece, a insistere perché l’Unione Europea, quando arrivarono le domande di ingresso da parte dei Paesi dell’Est, richiedesse anche la volontà di “aderire ai principi” della Nato. Così è effettivamente andata sia per i Paesi baltici sia per diversi Stati “satellite” dell’Unione Sovietica, entrati sia nell’UE sia nella Nato.

Ma Mosca non cederà mai sull’Ucraina, che per Vladimir Putin rappresenta un limite invalicabile e che rimane legata alla sua identità storica di granaio, arsenale e miniera dell’URSS. L’Ucraina ha il destino nel suo stesso nome, che significa “al confine”: culturalmente e politicamente il Paese è diviso in due, una parte guarda all’Unione Europea e l’altra, anche per motivi linguistici, continua ad avere Mosca come punto di riferimento. Nel 2008 la richiesta dell’Ucraina di aderire alla Nato, caldeggiata dagli USA, era stata stoppata da Italia, Francia e Germania al Vertice di Bucarest; poi le tensioni sono continuate con l’annessione russa della Crimea e la secessione di fatto del Donbass.

Il secondo ordine di fattori all’origine di questa crisi riguarda il ruolo geopolitico della Russia. Il grande Paese euro-asiatico, potenza militare ma non economica, negli ultimi anni ha fatto passi da gigante per conquistare una leadership geopolitica su scala mondiale. Oltre a controllare la Bielorussia e avere stanziato contingenti militari in Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan, si è affermata come riferimento politico per la Serbia, la Georgia e l’Armenia. Allargando lo sguardo, ha appena vinto il conflitto siriano insieme a Iran e Turchia sbaragliando l’ISIS e, insieme alla Turchia, controlla la Libia. Attraverso il Wagner Group, opaca società che gestisce mercenari ed è molto vicina al Cremlino, ha interessi in 23 Paesi africani e ha appena firmato un accordo con il Sudan per costruire una base navale sul Mar Rosso. In America Latina Putin ha promesso a Cuba e Venezuela sostegno militare in chiave antistatunitense e ha appena firmato un accordo con l’Argentina per fornire aerei da combattimento e addestramento ai militari.

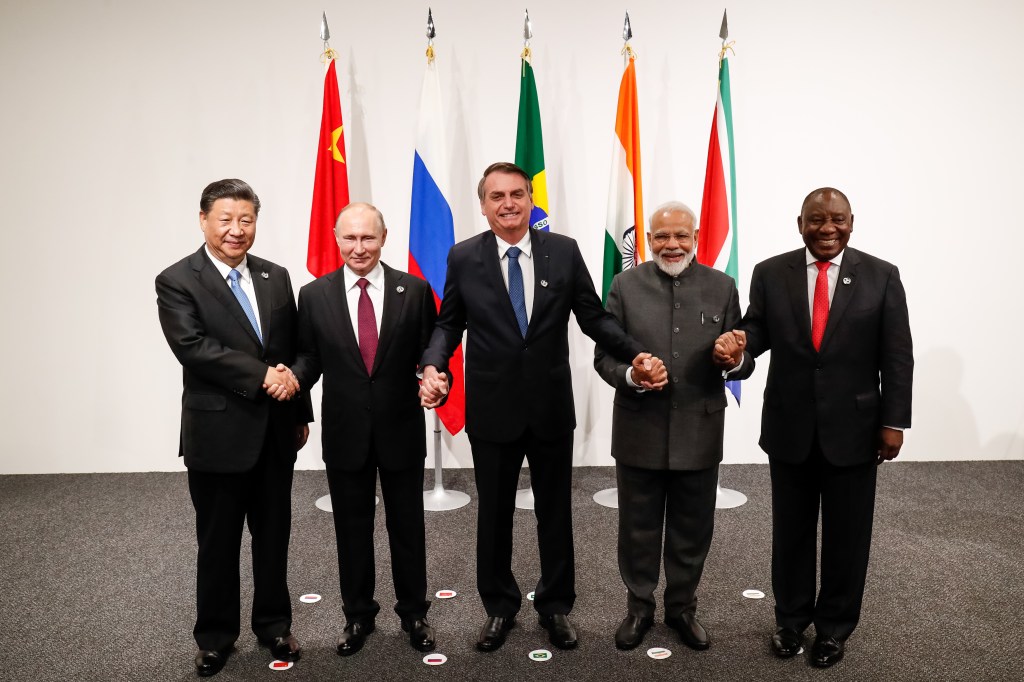

Questo riposizionamento globale di Mosca è stato agevolato, economicamente e non solo, dalla firma dell’accordo per la fornitura di metano alla Cina, avvenuta nel 2014: oltre a garantire ai russi un cliente di prim’ordine in alternativa all’Europa, il patto ha sancito un’alleanza strategica con ricadute a livello mondiale. Semplificando, si è innescata una dinamica per la quale Mosca alza la voce e fa vedere le armi, poi Pechino media, ricuce e chiude gli accordi commerciali.

Tornando all’Ucraina, in questa prospettiva è necessario ricordare la differenza tra Cina e Russia: per gli USA la Cina è un nemico, la Russia “solo” un antagonista, tra l’altro fortemente dipendente dagli scambi commerciali con l’Occidente. Alla fine dei conti, con l’invio di truppe al confine ucraino Putin sta chiedendo che gli venga riconosciuto il ruolo di garante della stabilità in Europa e, di conseguenza, che i confini geopolitici russi siano rispettati: perciò l’Ucraina deve restare uno Stato cuscinetto. Potrebbe anche spuntarla, perché per gli USA la vera posta in gioco è nel Pacifico, non certo in Europa. Caso mai il problema ce l’ha l’Europa, che rischia una guerra e che, in ogni caso, dovrà gestire praticamente da sola l’ingombrante vicino russo.