Molti analisti avevano decretato che il G20 del 2021 sarebbe entrato nella storia. In quell’occasione, per la prima volta i governanti dei Paesi che producono l’85% del PIL globale decidevano di stabilire un parametro fiscale internazionale da applicare all’industria digitale e a tutte quelle imprese che vendono servizi in un Paese ma pagano altrove le tasse sul profitto. Nasceva la Global Minimum Tax con un’imposizione pari al 15% (gli Stati Uniti avevano chiesto addirittura il 20%), messa a punto dall’OCSE e adottata nel 2022 anche dall’Unione Europea perché considerata giusta, un primo piccolo passo per raggiungere l’equità fiscale. La riforma, nella sua veste definitiva, prevedeva in realtà due “pilastri”. Il primo era stato pensato per i giganti del web, che se hanno ricavi annui superiori a 20 miliardi di euro devono pagare le tasse nella giurisdizione in cui effettuano le vendite per una quota equivalente al 25% dei profitti sopra il margine del 10%. Il secondo pilastro, più noto, era appunto quello che stabiliva che le multinazionali con un fatturato annuo globale di oltre 750 milioni di euro fossero soggette a un’aliquota fiscale minima globale effettiva del 15%, a prescindere dalla giurisdizione fiscale d’appartenenza. Pur trattandosi di una percentuale abbastanza modesta, appariva sempre meglio di niente, anche perché avrebbe reso giustizia alle imprese di medie e piccole dimensioni che non possono dirottare i loro utili nei paradisi fiscali.

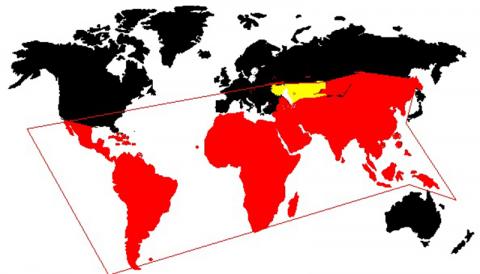

A distanza di tre anni, la situazione non appare più così rosea. I Paesi che hanno ratificato l’accordo e che applicano la Minimum Tax sono quelli dell’UE più Regno Unito, Svizzera e Norvegia, Canada, otto Stati asiatici tra cui Giappone e Corea del Sud, tre latinoamericani e altrettanti africani. Non lo hanno implementato, e nemmeno pensano di farlo, Cina e USA, le due potenze globali che generano oltre il 25% degli scambi commerciali mondiali. Dunque gli Stati Uniti di Joe Biden, che avevano chiesto un’aliquota maggiore, non si sono adeguati ed è improbabile che lo faccia la nuova amministrazione Trump.

Le difficoltà emerse nell’applicazione concreta di quanto deciso in sede multilaterale sulla tassazione globale ci riporta drammaticamente al tema chiave, che sempre si evita di commentare: gli Stati adottano due politiche diverse quando si tratta di negoziare e di sottoscrivere accordi internazionali. La prima, di natura strategica e mediatica, al momento della firma di intese e trattati, mira a lasciar intendere che un problema, più o meno sentito dall’opinione pubblica, è stato risolto alla luce di un consenso internazionale; la seconda, di natura pragmatica e amministrativa, si traduce nel ritardare il più possibile la ratifica e l’entrata in vigore degli impegni sottoscritti, allo scopo di tutelare interessi nazionali o di settore. Lo si è visto chiaramente con gli Accordi di Parigi sul clima, lo stiamo vedendo di nuovo con la Minimum Tax e, localmente, con la vicenda dell’accordo tecnico tra Mercosur e UE, raccontato come il punto d’arrivo di 25 anni di negoziati, ma che non è affatto scontato venga ora ratificato dai Paesi comunitari.

Principali responsabili di questa situazione sono sempre le due potenze che oggi hanno l’onore e l’onere di indirizzare la comunità internazionale, anche con il loro esempio. Stati Uniti e Cina perseguono la stessa priorità economica e geopolitica: prevalere sulla potenza rivale in una competizione senza esclusione di colpi, si tratti di sanzioni, dazi o minacce militari. Siamo di fronte a una strana coppia di contendenti, entrambi artefici della globalizzazione e dotati di sistemi produttivi, finanziari e commerciali ormai reciprocamente integrati. Nulla di paragonabile allo schema della Guerra Fredda, nel quale ogni potenza aveva un circuito economico quasi del tutto indipendente dall’altro. Per questo una doppia politica fa comodo a tutti. L’ipocrisia continuerà a regnare a lungo sul piano multilaterale, tra le sorridenti foto di riti scattate quando si annunciano nuovi traguardi collettivi e la fredda realtà dei fatti che emerge quando si va a verificare se quelle promesse siano state effettivamente mantenute.